ご注意!

・この診療は、検査から治療まですべて健康保険が適用されないため完全に自費診療です。

・自費外来の診療時間は、月:14:00~17:00、火・金・土:14:00~15:00です。

私たちの腸には、数百種類以上、総数にして100兆個を超える腸内細菌が生息しています。これらを総称して「腸内フローラ」、「腸内細菌叢」、または「マイクロバイオーム」と呼びます。腸内細菌は単に消化を助ける存在にとどまらず、免疫系の調整、ビタミンや短鎖脂肪酸などの代謝産物の生成、さらには脳との密接な情報伝達にまで関与していることが近年明らかになっています。

私たちの腸には、数百種類以上、総数にして100兆個を超える腸内細菌が生息しています。これらを総称して「腸内フローラ」、「腸内細菌叢」、または「マイクロバイオーム」と呼びます。腸内細菌は単に消化を助ける存在にとどまらず、免疫系の調整、ビタミンや短鎖脂肪酸などの代謝産物の生成、さらには脳との密接な情報伝達にまで関与していることが近年明らかになっています。

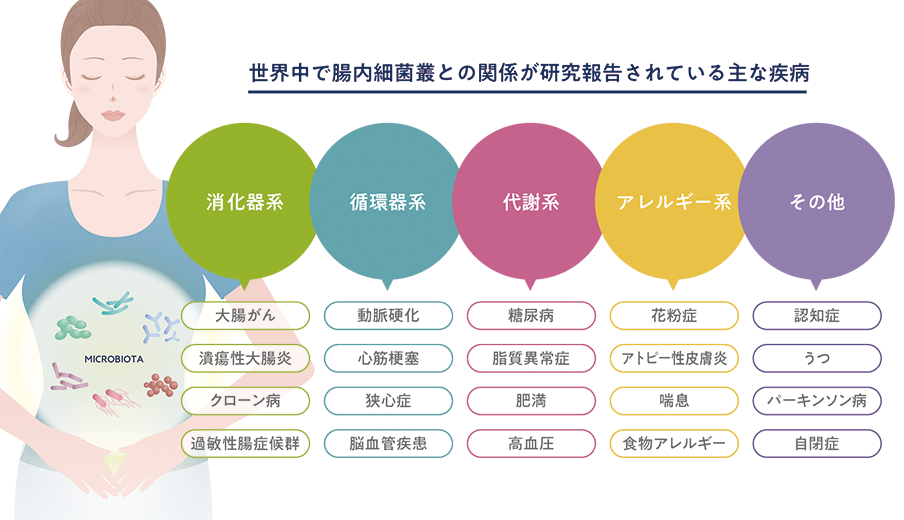

しかし、現代社会の食生活やストレス、抗生物質の使用、睡眠不足などによって、腸内環境は容易に乱れてしまいます。その結果として、慢性的な便通異常やお腹の張りだけでなく、過敏性腸症候群(IBS)、小腸内細菌異常増殖症(SIBO)、アレルギー、自己免疫疾患、認知症、うつ症状など、さまざまな不調につながる可能性が指摘されています。

当院では、これまでも「過敏性腸症候群外来」「SIBO外来」「がん治療中の腸内環境外来」を設け、症状を抱える方への診療を行ってまいりました。その一方で、「特に症状はないが、健康維持や予防のために腸内環境を調べたい」、「よりよい生活習慣を築くために、自分の腸内フローラを知りたい」、「病気にならないよう免疫力を高めたい」、「内側から肌をきれいにしたい」という方も増えてきています。 そこで、疾患や症状の有無を問わず幅広い方を対象に、腸内環境を包括的に評価し、改善をサポートするための「腸内環境外来」を設けています。腸に関する不調を抱える方はもちろん、健康意識の高い方にもご利用いただける外来です。

腸内環境と健康の関係

消化器症状と腸内環境

腸内環境の乱れは、まず便通異常として現れることが多いです。便秘や下痢、またはその両方を繰り返すタイプの不調は典型例です。当院でも「過敏性腸症候群」のページで詳しく解説していますが、腸内細菌叢のアンバランス(ディスバイオシス)はIBSの症状悪化に深く関わっていると考えられます。

また、SIBOは小腸に細菌が過剰に繁殖することでガスや腹部膨満感を生じる病態であり、これも腸内環境の異常の一形態です。当院ではすでに「SIBO外来」を設け、呼気検査やハーブ治療を行っていますが、背景にある腸内環境の総合的な評価が今後の治療成否に大きく影響します。

全身疾患との関連

腸内環境の研究は、もはや消化器疾患にとどまりません。

- アレルギー・自己免疫疾患:腸内細菌の多様性の低下が関与。

- 肥満・糖尿病:特定の細菌比率がエネルギー代謝に影響。

- 精神疾患:腸と脳をつなぐ「腸脳相関」により、不安やうつに影響。

- がん治療:免疫チェックポイント阻害薬の効果にも腸内細菌が影響。

- 皮膚・肌:腸内細菌が乱れていると肌荒れや赤みの原因に。

当院が「がん治療中の腸内環境外来」を設置したのも、こうした最新知見に基づいています。

健康維持・予防という観点からの腸内環境

腸内環境の改善は、過敏性腸症候群(IBS)や小腸内細菌異常増殖症(SIBO)といった症状を和らげるためだけではありません。近年は「腸活」への関心が高まり、特に大きな不調がなくても、健康の維持や将来の予防、美容のために腸内フローラを整えたいと考える方が増えています。

腸内細菌は、食事やサプリメントから摂取した栄養素の消化・吸収効率に密接に関わっています。腸内環境が乱れていると、せっかく摂った栄養素が十分に吸収されず、効果を実感しにくいこともあります。逆に、腸内フローラのバランスが整っていれば、ビタミンやミネラルなどの栄養素をしっかり取り込むことができ、日常的にサプリメントを摂っている方にとっても大きなメリットがあります。さらにいえば、栄養素だけでなく、腸内環境は薬や漢方薬の効きにも影響することがわかっています。

あわせて読みたい

さらに、腸内環境を整えることは「美腸」や美容にもつながります。腸内フローラが健やかであれば、栄養がスムーズに吸収されることで肌のターンオーバーが促され、透明感のある肌づくりや髪・爪の健康維持にも寄与すると考えられています。エイジングケアや美肌を目指す方にとっても、腸内環境の改善は基礎から整える重要なステップです。

このように「腸内環境外来」は、IBSやSIBOといった症状を抱える方はもちろん、「予防医療」「健康寿命の延伸」「美容と健康の両立」を目指す健康意識の高い方にもおすすめできる外来です。

4種類の検査から選べます

KIRIN MicroBiome

注:この動画は2分33秒辺りから音が出ます。

- ショットガンメタゲノムという近年米国を中心に主に研究分野で導入が進んでいる解析手法。これにより細菌の種類がさらに細かくわかる(イメージとしては、「アジア人」までしかわからなかったのが「日本人」まで特定できる)。

- 不足細菌の種類がピンポイントでわかるため、プロバイオティクスを選ぶ際に参考になる。

- 多様性スコア、消化力スコア、腸バリアダメージスコアなど、各種スコアリングがわかりやすい。

- 真菌の割合もわかるため、SIFOの参考になる。

- ヨーグルトやサプリメントに入っている菌(23種類)の割合もわかる(ヨーグルトを選ぶ際の目安になる)。

お勧めのプロバイオティクスとファイバーがわかる

結果レポートには、不足している細菌に基づいてお勧めのプロバイオティクスやファイバー製品が提案されます(3日分のファイバーのサンプル付き)。

KIRINの医療機関専用販売サイトから、提案された製品を購入することができます。

| 項目 | 料金(税込み) |

|---|---|

| MicroBio Me検査パック (検査料+初回カウンセリング料(15分)+結果説明(30分)を含む) |

56,000円 |

※予約制(月・火・金・土の14:00~15:00)です。

※検体を米国に送るため結果が出るまで6~9週間。

※お申し込みはお電話にて予約をおとりください。

※初回カウンセリング~結果説明まで、すべて院長が対応します。

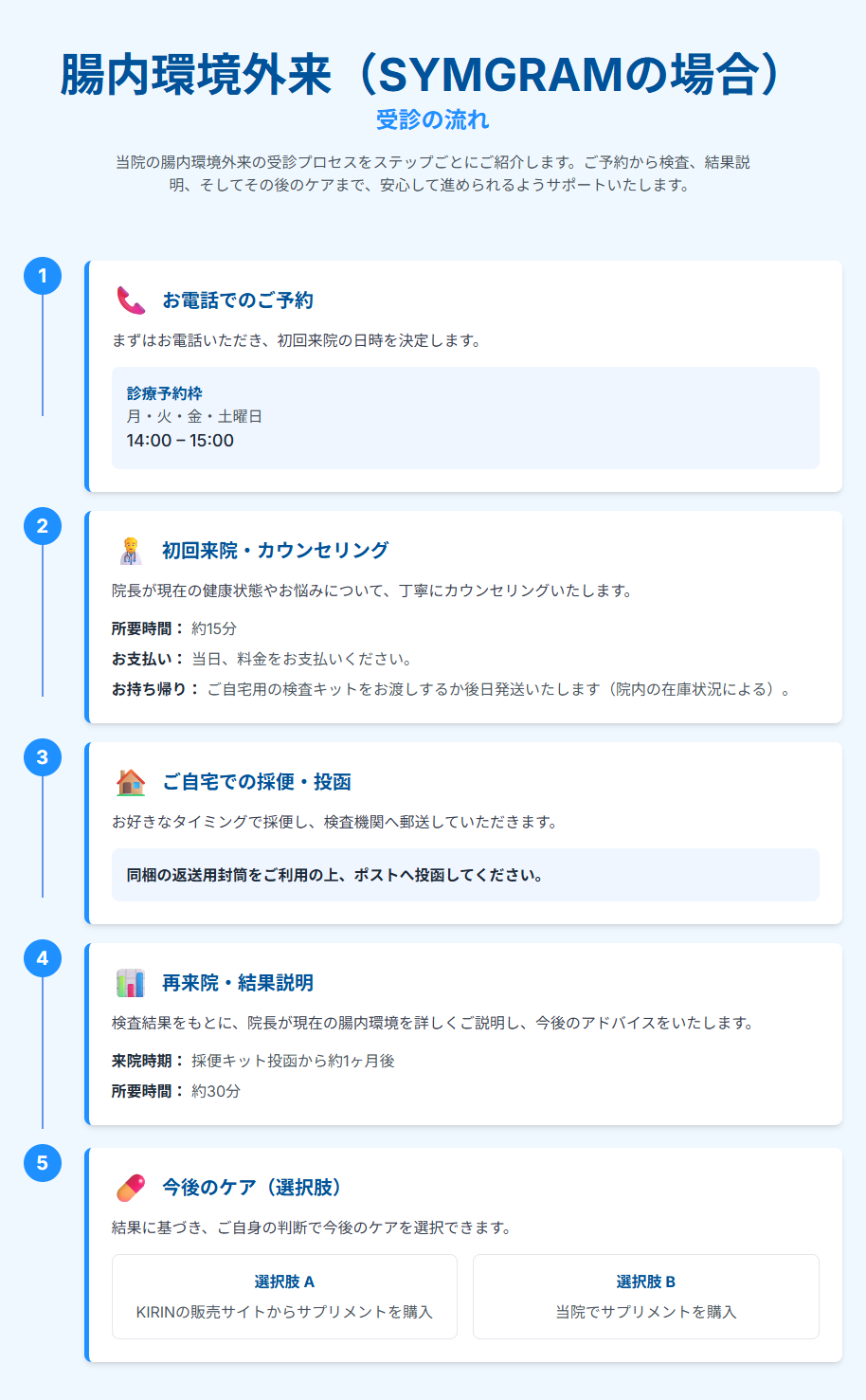

SYMGRAM

- 約27,000人の大規模な日本人の腸内細菌叢解析データベースを活用している。

- 近年SIBO・IBSへの影響が明らかになりつつある口腔内細菌43種類を測定できる。これによりどの程度口腔内細菌が腸に達しているのかの情報を得ることができる。

- 各種短鎖脂肪酸産生菌の割合がわかる(IBS・SIBOで重要指標)。

- 精神に関する物質を産生する細菌の割合がわかる。

- 硫化水素産生菌(ISOに参考になる)、ヒスタミン産生菌(IBSに関連)、エタノール産生菌(リーキーガットに関連)の割合がわかる。

- 30以上の疾患リスクがわかる。

| 項目 | 料金(税込み) |

|---|---|

| SYMGRAM検査パック (検査料+初回カウンセリング料(15分)+結果説明(30分)を含む) |

66,000円 |

※検査キットをお支払いいただいてからキットを注文します。

※結果が出るまで約1ヵ月かかります。

※お申し込みはお電話にて予約をおとりください。

※初回カウンセリング~結果説明まで、すべて院長が対応します。

MyKinso

腸内には1,000種類以上の腸内細菌が住みついており、その数は約100兆個にも及び、これは全身の細胞数の10倍にもなります。また、体内のゲノムよりも100倍も多く遺伝子をエンコードしていると考えられています[1]。これらの細菌は、とりわけ大腸に多く生息しており、花畑をイメージして腸内フローラと呼ばれることもあります。これだけの数で構成される腸内フローラです。一旦バランスが崩れると、体にさまざまな悪い影響が出てくることは容易に想像できるでしょう。その悪い影響には、肥満、炎症性腸疾患、自己免疫疾患、がん、精神疾患などがあります[2]。

腸内フローラには個人差があり、年齢、生活習慣、ストレスなどによって状況は変わります。

菌の多様性が高いほど、環境変化やストレスへの耐性が強いとされています。

参考元

[1] Ley, R. E., Peterson, D. A. & Gordon, J. I. Ecological and evolutionary forces shaping microbial diversity in the human intestine. Cell 124, 837–848 (2006)

[2] Bull MJ, Plummer NT. Part 1: The Human Gut Microbiome in Health and Disease. Integr Med (Encinitas). 2014 Dec;13(6):17-22. PMID: 26770121; PMCID: PMC4566439.

腸内フローラ検査で分かること

腸内フローラの総合判定

A,B,C,D,Eの5段階評価です。多様性、短鎖脂肪酸、腸管免疫、口腔常在菌の4つの指標に基づいてます。

大腸内視鏡検査のおすすめ度

大腸がん患者の腸内細菌叢にはフソバクテリウムが含まれる割合が高いことがわかっています。このフソバクテリウムの占める割合が10%以上になった場合に「異常あり」として注意喚起されます。大腸内視鏡や大腸CTの受診をお勧めします。

多様性度

存在する菌の「種類の数」と、それがどの程度まんべんなく存在しているかの「均等度」の2つに基づいて算出されます。多様性が低いほどさまざまな疾患リスクが高くなります。

健康長寿菌の判定

A(豊富)、B(平均的)、C(不足)の3段階評価です。ビフィズス菌とフィーカリバクテリウム菌に着目した指標です。

短鎖脂肪酸

短鎖脂肪酸は「天然の薬」ともいわれ、肥満予防や代謝促進、免疫機構の調整などに寄与しています。

腸管免疫

悪い細菌の定着や増殖を防ぐとされる「腸管バリア」など、腸管内の免疫機構に深く関わる菌のバランスを評価します。

口腔常在菌

- 健康な状態であれば通常問題になりませんが、極端に多いと腸管内の菌叢バランスが崩れ、腸内環境が悪くなります。

- 大腸がん患者に多くみられるストレプトコッカス属などの菌も調べます。

- 便やガスの臭いの元になるガンマプロテオバクテリア網も調べます。

- 口腔常在菌の占有率を確認でき、歯みがきや歯周病の状態などについて情報が得られます。

ダイエット・美容

- FB比を確認できます。痩せ型の人ではFB比が低く、肥満の人では高いことがわかっています。

- プレボテラ属菌とバクテロイデス属菌の比率(PB比)を確認できます。この比率が高いと、低い人よりも「高食物繊維・高タンパク質食(高FP食)」によるダイエット効果が高いということがわかっています。PB比が高い人で果物と納豆をよく食べている人ほど、BMIが低い傾向にあります。

- アッカーマンシア属の有無を調べます。肥満の人や糖尿病の人ではアッカーマンシア属が減少しており、「痩せ菌」とも呼ばれています。

- エクオール産生菌の有無も調べます。更年期障害の予防・対策や肌のしわ予防・改善に効果があるとされるエクオールを体内で産生できるかがわかります。判定が「あり」の場合、大豆イソフラボンを摂取することでエクオールを体内で産生できる可能性がありますが、「なし」の場合、産生でません。このため、「あり」の方は大豆食品を積極的に摂取するようにし、「なし」の方はサプリメントからエクオールを摂取するのがよいでしょう。

検査レポートのサンプルはこちら

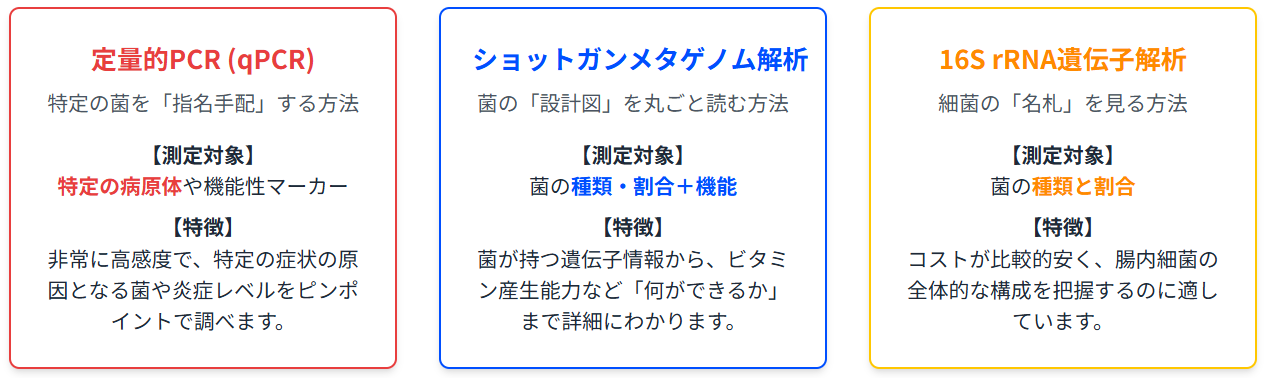

腸内フローラの検査方法

当院では、最先端の検査方法である「Mykinso Pro」を採用しています。微量の便だけあればできる検査ですので比較的容易に実施可能で、大腸内の細菌の状況を確認できます。

1説明

事前に予約のうえ来院していただきます。この検査について説明を行います。

2問診票・同意書への記入

必要な書類に署名していただきます。検査キットをお渡しします。

必要な書類に署名していただきます。検査キットをお渡しします。

3採便

検査キットを使用してご自宅で便を採取します。

4検査キットを返送

問診票・同意書・検査キットを検査機関に返送します(キットの中に返送用の封筒があります)。

5検査レポート受領

6週間以内に検査結果レポートが当院に送信されてきます。

6週間以内に検査結果レポートが当院に送信されてきます。

再度来院していただき、結果の説明とそれに応じた今後の治療、対策についてお話しします。

腸内フローラ検査を行うメリット

最新の研究によって、潰瘍性大腸炎や大腸がんなどの腸疾患だけでなく、糖尿病、肝臓がん、うつ、アレルギー、認知症、リウマチなども腸内フローラと密接に関係していると報告されています[3]。たとえば、クローン病患者さんの腸内では細菌の多様性が大きく低下していることがわかっています[4]。また、肥満に関わる菌についても調べているため、ダイエットを頑張っているのになかなか痩せられない方も一度受けてみるとよいでしょう。

腸内フローラのベストな状態は個人差があり、ご自身の体調や検査結果を基に、何回かにわたってご自身のデータと比較することで、最適な環境について理解することができます。たとえば、毎年1回受けることで、行っている対策が実際に効いているのかを確認でき、モチベーションのアップにもつながります。

参考元

[3] Cho I, Blaser MJ. The human microbiome: at the interface of health and disease. Nat Rev Genet. 2012 Mar 13;13(4):260-70. doi: 10.1038/nrg3182. PMID: 22411464; PMCID: PMC3418802.

[4] Manichanh C, et al. Reduced diversity of faecal microbiota in Crohn's disease revealed by a metagenomic approach. Gut. 2006;55:205–211.

MyKinso検査の費用

| 検査名 | 料金(税込み) |

|---|---|

|

MyKinso検査 |

初回22,000円 2回目以降16,500円 |

※対象年齢16歳以上

※初診料が必要な医療機関が多いなか、当院では初診料はいただいておりません。

※予約制です。

GI-MAP

GI-MAP便総合検査について

胃・大腸カメラ、各種血液検査を受けても問題がないのに体調がすぐれない(特にお腹に症状がある)方は、腸内で病原体や細菌、ウイルス、寄生虫などが悪さをしているかもしれません。あるいは、細菌叢のバランスが崩れ、悪玉菌が過剰に増殖して、炎症を起こしていたり、水素、メタン、硫化水素が過剰に増えていてガス溜まりや胃酸が逆流しているかもしれません。

GI-MAP(Gastrointestinal Microbial Assay Plus)検査は、精度がきわめて高い定量的ポリメラーゼ連鎖反応(qPCR)技術を用いて、少量の便から腸内細菌叢のDNAを測定する検査です。通常のPCR検査に比べ、便1グラムあたり0.1個の細胞さえも検出できる感度の高い検査です。

この検査では、病原体、ピロリ菌、常在細菌、日和見細菌、過剰増殖細菌、菌類/酵母、ウイルス、寄生虫などの有無とその量がわかるだけでなく、消化、免疫反応、炎症のマーカーを調べることができます。

細菌やウイルスに感染すると、マスト細胞が活性化されヒスタミンが放出されます。そして、このヒスタミンが免疫系を刺激することにより過敏性腸症候群を発症することがあります(感染後過敏性腸症候群:PI-IBS)。米国のデータですが、このPI-IBSは、食中毒を起こした人の9人に1人が発症するとの報告があります。さらに、下痢型の過敏性腸症候群では、6割近くが食中毒によるものといわれています。

これに関連して、特定の食物が腸内にあるときにある有害微生物に感染すると、その後その食物を摂取するとマスト細胞が活性化され、過敏性腸症候群を発症することもあります。

また、過去に感染した病原菌や微生物が完全には排除されておらず、体内に残っている一部が悪さをして腹部症状や全身症状を引き起こしている場合もあります。

GI-MAP検査で特に注目すべきは、8種類の遺伝子のピロリ菌を高感度に検出できるという点です。通常の検査では見逃される場合でも、GI-MAPでは検出されることも多いです。

ピロリ菌は胃酸の分泌を阻害することで知られています。このため、[ピロリ菌感染]⇒[胃酸低下]⇒[除菌力低下]⇒[有害菌が多いまま食物が小腸に]⇒[小腸で細菌が増殖]⇒[SIBO]ということが起こり得ます。

特に、PCR検査でも、この検査は「qPCR」技術を用いていることがポイントです。PCRに「q」が付いているのは、結果値が「定量化」されているという意味です。

たとえば、あなたが血糖の検査を受けたとします。その検査結果が単に「高い」だけだったらどう思いますか?ただ単に「高い」だけでなく「どの程度高いのか?」を知りたくないですか? 「今回の結果は120mg/dLなので基準を少しオーバーしてる」という結果でないと納得できませんよね。 このように、血液検査では結果が具体的な数値で出ることがあたりまえですが、この種の便検査では、あたりまえではありません。「陰性」か「陽性」かしかわからない検査がほとんどなのです。 この点だけでもこの検査が優れていることがわかります。

このほか、40以上の項目を調べることから、腹部の疾患や症状のみならず、糖尿病などの内分泌関係、にきびや乾癬などの皮膚疾患、自閉症などの精神疾患など、多くの疾患に応用できます。 このことから、GI-MAP検査の有用性は非常に高いのですが、便を採取したらアメリカの検査機関に送るため結果が出るまで1~2週間程度要することや、費用が高いといった点をあらかじめ考慮しておく必要があります。

腸内細菌叢のバランスが崩れると

- 腹痛

- 膨満感

- 便秘

- 下痢

- 胃炎、胃腸炎

- 胃食道逆流症

- 過敏性腸症候群

- SIBO(小腸内細菌異常増殖症)

- 潰瘍性大腸炎、クローン病

- 胃がん

- 自己免疫疾患(反応性関節炎、関節リウマチなど)

- アレルギー疾患(喘息、湿疹など)

この検査でわかること

- ディスバイオーシス(腸内細菌叢の異常)

- 病原細菌、酵母、真菌、寄生虫の有無とその量

- 胃腸・消化管の炎症

- 消化吸収機能の健康状態(消化・吸収不良、吸収能力)

- 水素、メタン、硫化水素を産生する菌の過剰増殖(腹部膨満や胃酸逆流を引き起こす、硫化水素が多いおならは臭い、メタンが多いと便秘になりやすい、水素が過剰だと食物の通過速度が早くなり栄養吸収が悪くなるなど)

- ピロリ菌の感染(胃炎、潰瘍、がんやSIBOの原因となり得る)

- 消化管粘膜のバリア機能の状態

- リーキーガット(オプション)

- IBS(過敏性腸症候群)、PI-IBS(感染後過敏性腸症候群)、SIBO

- ウイルス、病原菌への感染

- 膵外分泌機能不全(慢性下痢の原因になり得る)

- 免疫機能の低下

- クローン病、潰瘍性大腸炎のリスク

- 自己免疫疾患(関節リウマチ、クローン病、潰瘍性大腸炎など)のリスク

この検査をお勧めする方

- 胃・大腸内視鏡検査で異常がないのに腹部に症状がある

- 腹部膨満感、ガス溜まりが常態化している

- 原因不明の便秘、下痢が続いている

- SIBO、SIFO、リーキーガット、IBSではないかと感じている

- 皮膚の湿疹、発疹

- 発達障害

- 自己免疫疾患

- 体重がなかなか減らない

- 糖尿病

- 細菌叢の健康状態を知りたい方

- プロバイオティクスサプリメントが必要か知りたい方

GI-MAP検査の費用

| 診療メニュー | 料金(税込み) |

|---|---|

| GI-MAP検査 | 90,000円~110,000円 (その時期の為替レートによる) |

| 初診料 | 11,000円(25分) |

| 再診料(結果説明) | 8,800円(20分) |

※必ず電話で予約をおとりください。

※自費診療枠:月・火・金・土の14:00~15:00(祝日を除く)

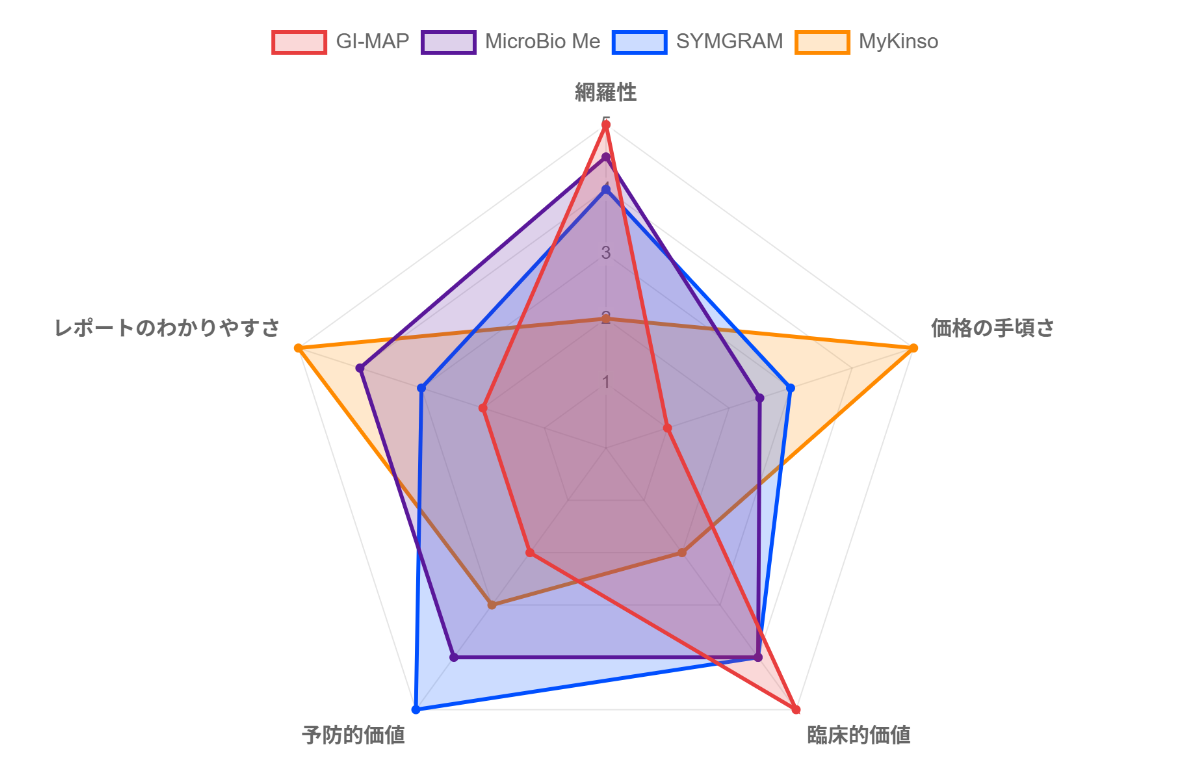

腸内環境検査比較表

※スマホの方は横にスクロールできます。

| 項目 |  |

|

|

|

| 【目的別おすすめ度】 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 腹部症状のある方 | ◎ | 〇 | 〇 | × |

| 腸活/予防医療目的 | △ | 〇 | ◎ | 〇 |

| 【検査技術】 | ||||

| 解析法 | qPCR | ショットガンメタゲノム | 16S rRNA | 16S rRNA |

| 参照データ | 欧米人 | 欧米人 | 日本人 | 日本人 |

|

|

|

|

|

| 【腹部症状に関する項目】 | ||||

| 細菌叢バランス | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |

| 寄生虫 | ◎ | × | × | × |

| 病原菌 | ◎ | 〇 | 〇 | △ |

| ピロリ菌 | ◎ | × | × | × |

| カビ・真菌 | ◎ | 〇 | × | × |

| 炎症マーカー | ◎ | 〇 | × | × |

| 膵酵素 | ◎ | × | × | × |

| 口腔内細菌 | × | × | ◎ | × |

| 胆汁酸 | ◎(オプション) | × | × | × |

|

|

|

|

|

| 【腸活/予防医療】 | ||||

| 各種病気のリスク | △ | △ | ◎ | △ |

| ビタミン生成能 | △ | ◎ | 〇 | × |

| エクオール生成能 | × | × | ◎ | ◎ |

| 食事アドバイス | 直接医師から | 〇 | ◎ | 〇 |

| 市販ヨーグルトの菌株 | × | ◎ | × | × |

|

|

|

|

|

| 【その他】 | ||||

| 対象年齢 | 乳児~成人 | 18歳以上 | 全年齢 | 16歳以上 |

| レポートのわかりやすさ | ×(専門家向け) | ◎ | ◎ | ◎ |

| コメント | ・症状がある方向けの代表的な総合便検査。 | ・ショットガンメタゲノム解析法を用いた唯一の検査。 ・ヨーグルトを選ぶ際の参考になる独自のセクションあり。 |

・日本人27,000人分の膨大なデータベースに基づく分析。 ・腸に届いている口腔内細菌がわかる唯一の検査。 ・30以上の病気のリスク。 |

・腸活初心者向け。 |

| サンプルレポート | こちら | こちら | こちら | |

| 検査料(税込み)※ | 110,000円前後 (為替レートによる) |

56,000円 | 66,000円 | 22,000円 |

※検査料には、検査料+初回カウンセリング料(15分)+結果説明料(30分)が含まれています。

腸内環境外来の流れ

- 初回来院

ご要望や目的をお伺いしたうえで検査を選びます。在庫があれば検査キットを当日お渡しします。 - 自宅で採便

説明書に従って採便したら、所定の封筒に入れてポストに投函します。 - 再来院

検査結果をご説明し、食事や生活習慣のアドバイスを行います。ご本人からご要望があれば、プロバイオティクスやファイバーのサプリメントを販売いたします。

当院で腸内環境外来を受けるメリット

腸内環境の検査や治療は全国で少しずつ広がっていますが、当院には次のような強みがあります。

複数の専門外来との連携

当院には「過敏性腸症候群外来」「SIBO外来」「がん治療中の腸内環境外来」があり、腸内環境の異常がどの疾患に関与しているかを包括的に評価できます。腸内環境外来単独ではなく、必要に応じて他の外来とも連携した診療が可能です。

4種類の腸内細菌叢検査を導入

GI-MAP、MyKinso、KIRIN MicroBioMe、SYMGRAMといった多彩な検査から、目的や症状に応じて最適なものを選べます。食生活改善に役立てたい方から、IBSやSIBOなど具体的症状を精査したい方まで幅広く対応可能です。

検査後の丁寧なフィードバック

結果は、消化器外科を専門とする院長が解説し、食事・生活習慣・サプリメント等の提案まで含めたオーダーメイドのプランを提示します。必要に応じて、プロバイオティクス・プレバイオティクス・ポストバイオティクスといった腸内環境を整えるための各種サプリメントもご提案可能です。

当院では、医療機関専用サプリメントである「クレアラボ」や「アルベックス」など、品質と安全性にこだわった製品を取り扱っています。

フォローアップ体制の充実

腸内環境の改善は一度で終わるものではありません。当院では再検査や定期的なフォローを通じて、腸内環境を安定させ、持続的な健康維持につなげていきます。

よくあるご質問(FAQ)

検査は痛みがありますか?

採便のみですので、痛みはありません。

健康診断の便潜血検査とは何が違いますか?

便潜血検査は、消化管からの出血の有無を調べる検査であり、腸内細菌は調べません。一方、腸内環境(腸内フローラ)検査は、基本的に腸内に生息している微生物を調べる検査です。

検査だけ受けることはできますか?

はい、可能です。ただし結果を生活改善に活かすため、医師による解説を受けていただくことを推奨しています。なお、カウンセリングや結果説明を受けられなくても、費用は減額されません。

サプリメントは必ず必要ですか?

必ずしも必要ではありません。食事や生活習慣で改善可能なケースもあります。必要に応じてご提案いたします。

検査結果はどのくらいで出ますか?

検査の種類によりますが、概ね2〜6週間程度で結果が判明します。

子どもでも検査できますか?

検査の種類によっては年齢制限があります。上記の「腸内環境検査比較表」をご確認ください。

保険は使えますか?

腸内細菌叢検査に健康保険は適用されないため完全に自費診療です。

検査結果は日本語ですか?

GI-MAPのみ英語です。結果説明時にわかりやすく解説します。

再検査は必要ですか?

基本的に任意です。ただし、腸内環境は生活習慣の影響を強く受けるため、改善後の効果判定や再発予防のために半年〜1年ごとの再検査をおすすめしています。

腸内フローラ改善のために食事で注意すべき点は?

発酵食品、食物繊維、オリゴ糖の摂取が有効とされます。個別の体質や症状に合わせて、医師から具体的にアドバイスします。

腸内環境は、消化器症状だけでなく、免疫、代謝、精神面にまで深く影響する「全身の健康の鍵」です。当院の「腸内環境外来」では、最新の腸内細菌叢検査と個別化プランを通じて、患者一人ひとりに寄り添ったケアを提供します。

腸内環境は、消化器症状だけでなく、免疫、代謝、精神面にまで深く影響する「全身の健康の鍵」です。当院の「腸内環境外来」では、最新の腸内細菌叢検査と個別化プランを通じて、患者一人ひとりに寄り添ったケアを提供します。

すでに設けている「過敏性腸症候群外来」「SIBO外来」「がん治療中の腸内環境外来」と連携しながら、より包括的な医療を目指しています。腸内環境に関心をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。